記者

メイジノオト編集部

2022/10/25

19世紀後半から欧米で本格的につくられるようになった紙たばこが日本に登場したのは、明治時代のこと。ハイカラな風俗のシンボルとして注目を集め、国内の新しい産業へと発展を遂げます。

今回のメイジノオトでは、JT(日本たばこ産業)の企業博物館「たばこと塩の博物館」へ伺い、明治期のたばこの歴史についてお話を伺ってきました。

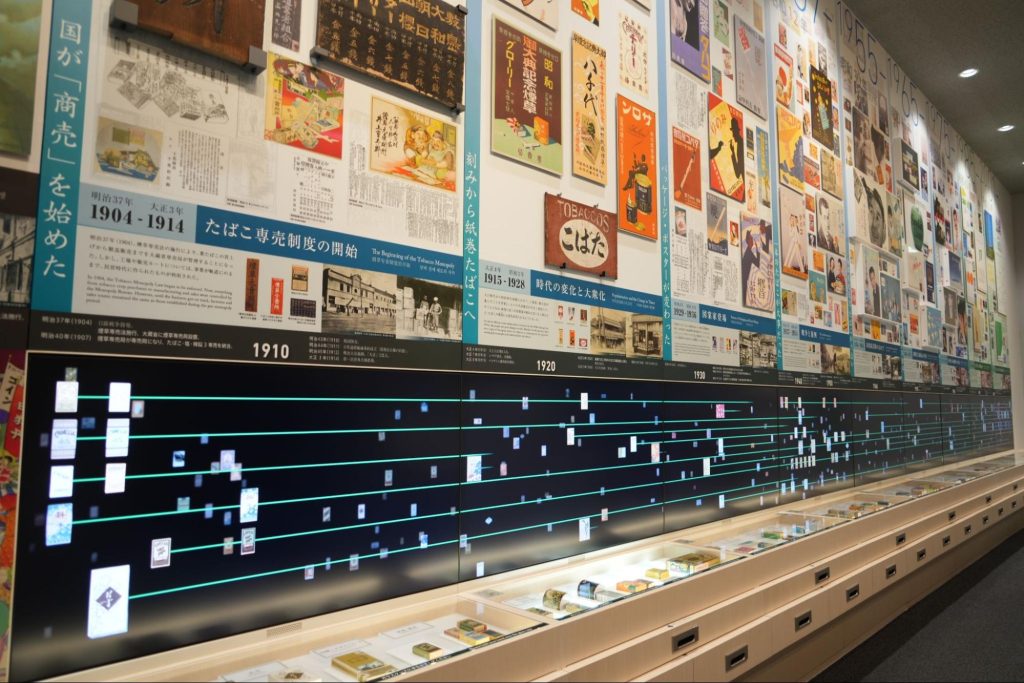

東京都墨田区にある「たばこと塩の博物館」。常設展示室では、たばこの起源から世界への伝播、日本への伝来・現代までの歴史を、喫煙具のコレクションや日本のたばこ屋の再現など、貴重な資料が展示されています。

2階にある「塩」の展示室では、世界の塩資源、日本での塩づくりの歴史、塩の科学を、実物やジオラマ、映像などで紹介。

たばこと塩の歴史・文化について楽しみながら学ぶことができる施設です。

江戸時代のたばこの葉名

日本にたばこが伝来したのは、16世紀末と言われています。江戸時代を通して庶民文化にとけこみ、独自のたばこ文化が生まれました。

喫煙の風習が広まるにつれて、たばこの製造や販売が産業として発達。当時は、「たばこ屋」では、おかみさん(=かか)が葉たばこの下準備をし、主人(=とと)が葉たばこを刻む「かかぁ巻きととぅ切り」と呼ばれる形態がとられていました。

江戸時代には、こうしたたばこ屋が町中で多く見られていたのだとか。展示室では、江戸時代のたばこ屋の様子も再現されています。

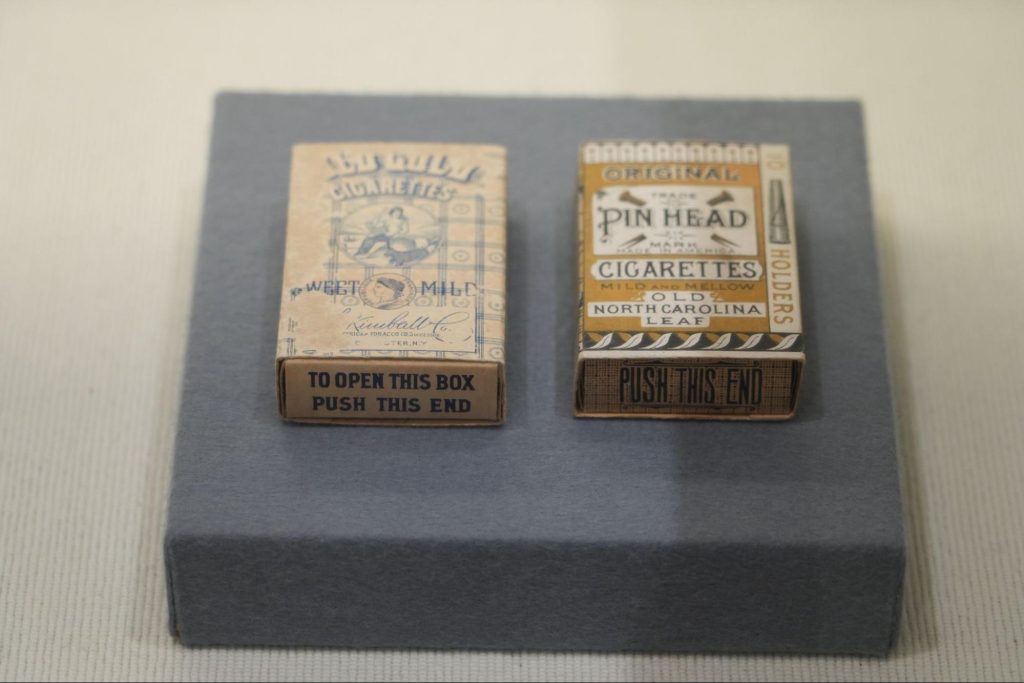

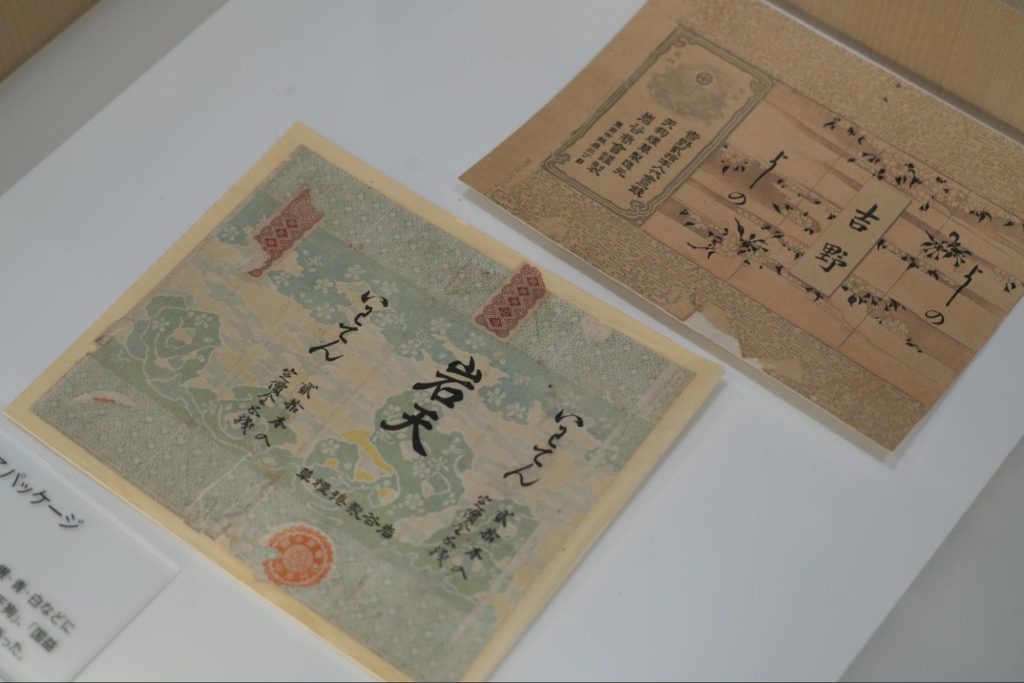

輸入シガレットのパッケージ

明治時代になると、西洋的な風俗の象徴として葉巻やパイプ、紙たばこが入ってくるようになります。なかでも、紙たばこの洗練されたパッケージデザインや美しい印刷が日本人たちを驚かせます。

紙巻たばこの流行で、外国からさまざまなたばこが輸入されるようになりました。

紙巻たばこの流行で、紙巻用のたばこ盆、たばこ入れ、たばこホルダーなどさまざまな喫煙具が登場。

また、マッチが普及したのも明治期から。1890〜1910年代には世界中へマッチを輸出しており、当時の輸出用マッチラベルには、西洋のラベルを模倣しつつ、日本の伝統意匠や輸出先の好みを取り入れた、独特なデザインがみられます。

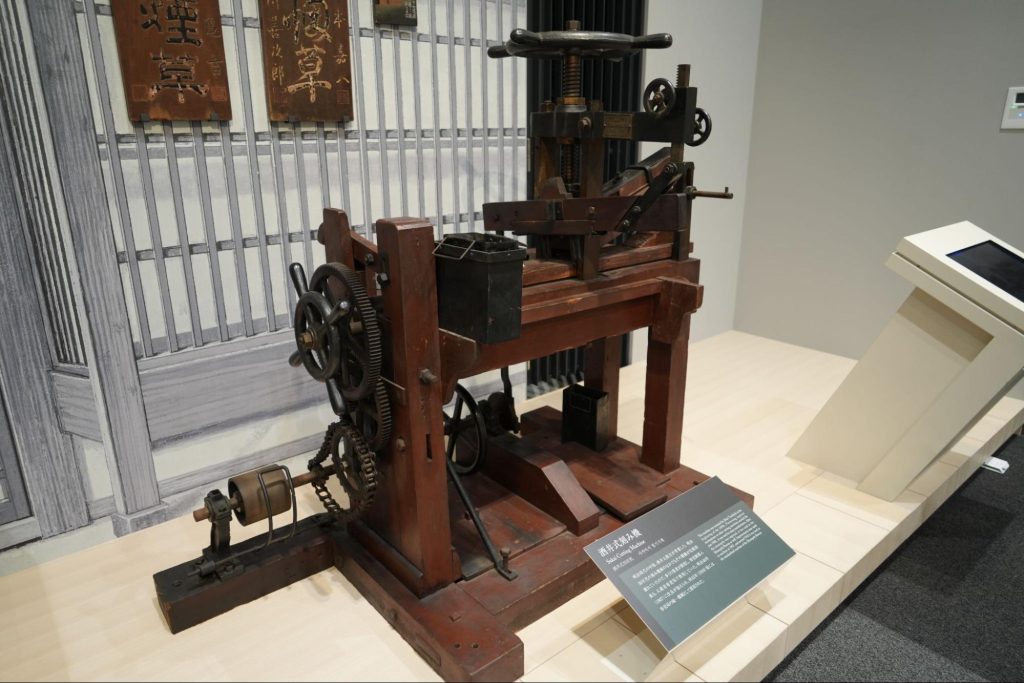

「酒井式刻み機」

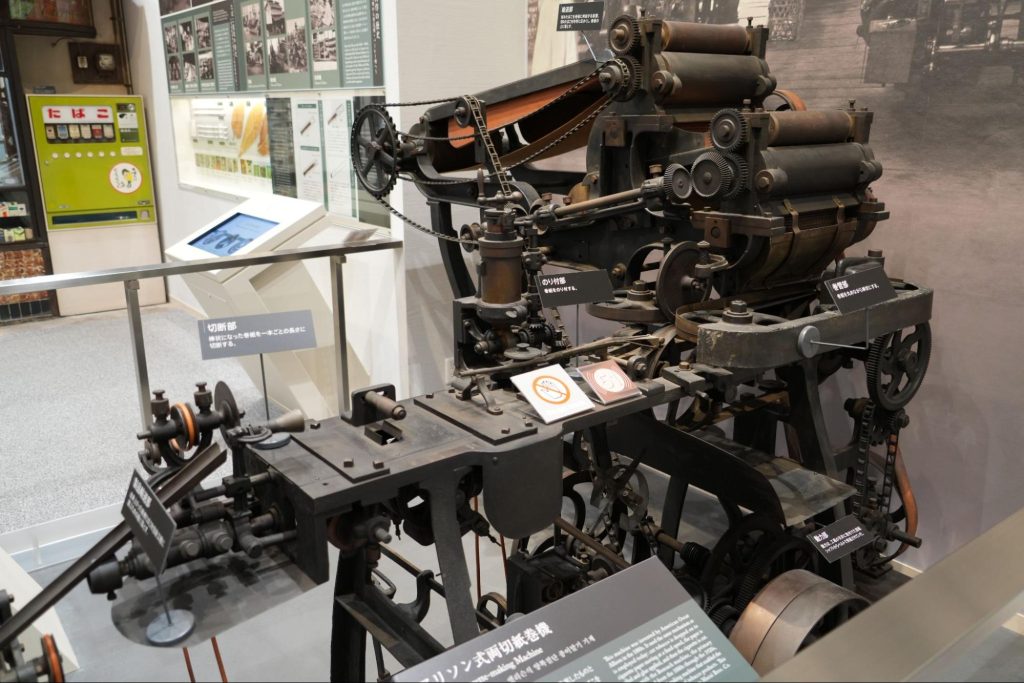

「アリソン式両切紙巻機」

また明治時代の大きな特色として、手動から動力化へと変わっていった時代でもありました。

座作業のゼンマイから、クランク機構を使った足踏み式が考案されると、急速に各地に普及しました。現在の細刻みたばこの製造は、酒井式細刻機の機構をベースにしてつくられているのだとか。

「紙巻たばこ」が広く普及した1897年(明治30)頃には、たばこ商と呼ばれる人たちが全国に約5,000人おり、それぞれが特色のある「たばこ」を製造・販売していました。

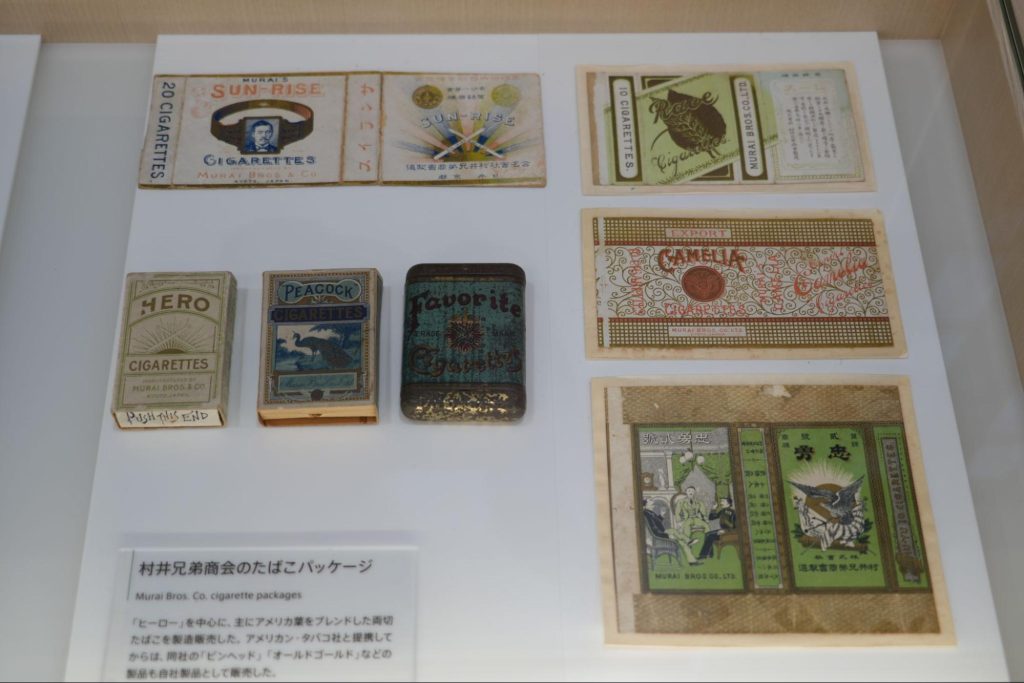

そんな中、台頭したのが東京の岩谷商会と、京都の村井兄弟商会。2社による宣伝合戦は熾烈を極めました。

「ヒーロー」(両切たばこ)村井兄弟商会 1894年(明治27)発売

紙巻たばこのパッケージのおまけとして封入されていたたばこカード。トランプ花札、軍人の写真、西洋の女性画など目を引く絵が描かれており、たちまち人気を集めたそうです。

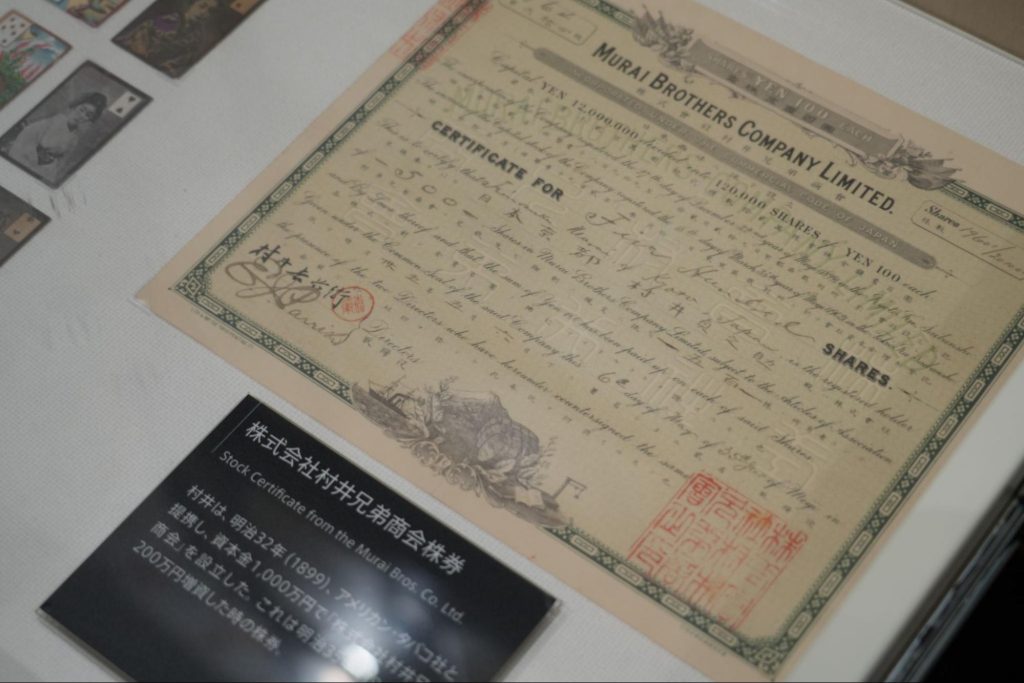

村井兄弟商会はアメリカン・タバコ社と資本提携し、「株式会社村井兄弟商会」を設立。輸入葉たばこを原料に、欧米の最新技術を導入して、販売量を伸ばしていきました。

急成長を遂げる村井兄弟商会に対し、対抗したのがもう一人のたばこ王・岩谷松平の岩谷商会です。

「国益の親玉」を自称する岩谷松平は、輸入葉を使用している村井に対し、国産葉を使用していることを強調。「国益天狗」「愛国天狗」「輸入退治天狗」という名前のたばこを発売、目を引くキャッチフレーズを使って村井に対抗します。

キャッチコピーを入れた看板もまた、宣伝活動のひとつ。当時はたばこ販売店に贈り自社商品のPRをしていたそうです。

広告媒体としても活躍した配送用荷車。当時は、宣伝用のキャラクターを描き、広告媒体としても使われていました。

今でいう宣伝カーの走りですよね。

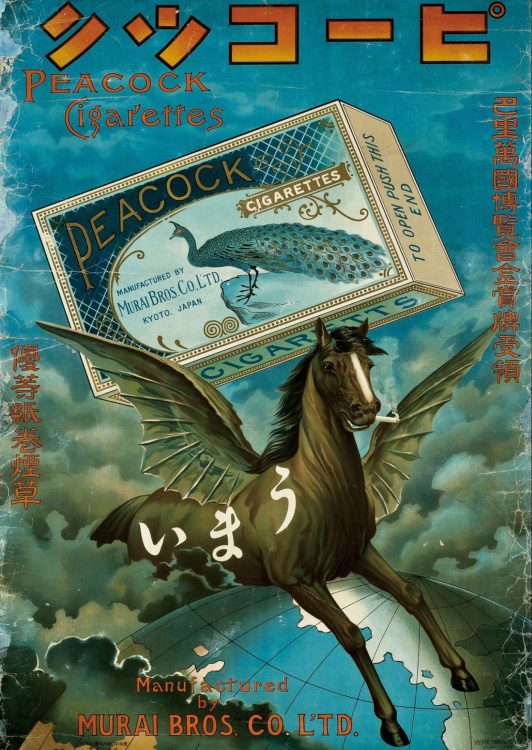

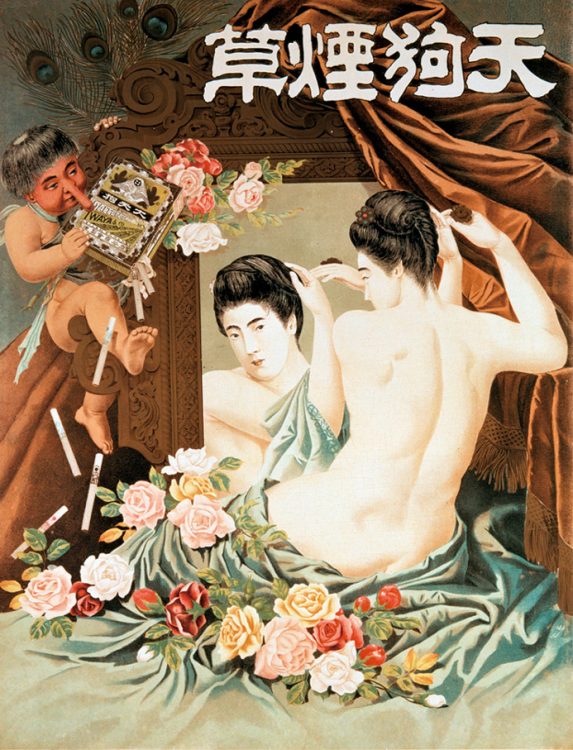

「ピーコック」ポスター 1900年(明治33)頃

「天狗煙草」ポスター 1900年(明治33)頃

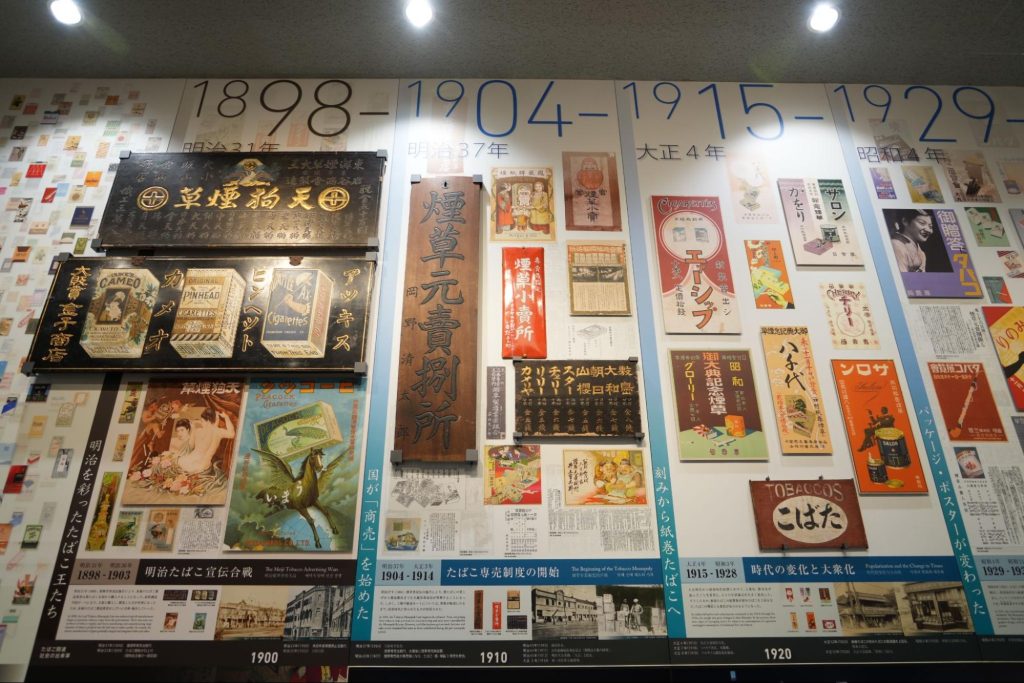

岩谷と村井の戦いは「東vs西」「赤vs白」「口付vs両切」「和vs洋」など、互いを意識しながら、最先端の技術を使って印刷したパッケージやポスター・看板・引札・新聞・雑誌広告、宣伝隊など、考えられるありとあらゆる広告媒体を駆使して宣伝合戦を繰り広げます。

そんな2社による戦いは「明治たばこ宣伝合戦」と称されるほど大々的に行われ、たばこが専売制になる1904年(明治37)まで続きます。

パッケージ印刷のため、村井が京都に東洋印刷株式会社を設立すれば、岩谷も東京で凸版印刷合資会社(現・凸版印刷株式会社)の設立を支援。印刷技術の発展にまで大きな影響をおよぼしました。

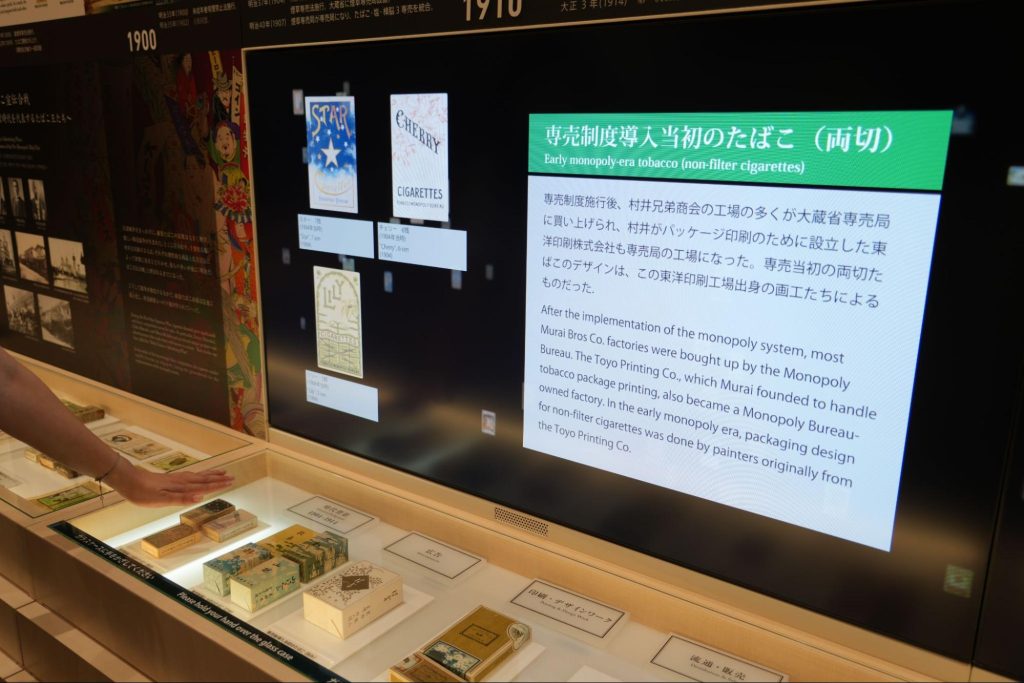

明治から現代までの日本のたばこが並ぶ「メディアウォール」はパネルに触ると時代背景やエピソードが現れます。懐かしの広告も見れますよ。

1904年(明治37)に「煙草専売法」が制定されると、村井や岩谷など民間のたばこ業者は廃業を余儀なくされました。

そして、発売されたのが、吸口部分に円筒形の紙を付けた「口付たばこ」では敷島・大和・朝日・山桜の4銘柄。「刻みたばこ」を紙で巻き、両端をそろえて切断した「両切たばこ」ではスター・チェリー・リリーの3銘柄が登場しました。

その後も、専売による新ブランドが次々と確立されていきました。

1904年(明治37)から現代に至る日本の歴史とともに歩んだたばこの専売制度は、1985年(昭和60)4月、日本たばこ産業株式会社の発足とともに、その歴史的使命を終えました。

たばこと塩の博物館では、この他にも、たばこ文化の歴史を広く紹介しています。ここからは展示室の様子をピックアップしてご紹介していきます。

展示室に入ると最初に現われるのが、7世紀末に建てられたメキシコ・パレンケ遺跡「十字の神殿」の一部を復元したコーナー。

実際の「十字の神殿」にあるレリーフ「たばこを吸う神」は、たばこが描かれた資料としては最古のものなのだとか。

世界のたばこ文化の紹介や世界各地の喫煙具が展示されているコーナーもあります。

見事な木彫りの彫刻が施されたパイプや鉱物や貴金属でつくられたものなど、各地の文化と密接に関わり合いながら特色ある喫煙具が生み出されていったのだそう。

ほかにも国産紙たばこの製造の歴史についてや昭和のたばこ屋を再現したコーナー、近現代のたばこ文化が紹介されているコーナーなど、充実した展示が楽しめますよ。

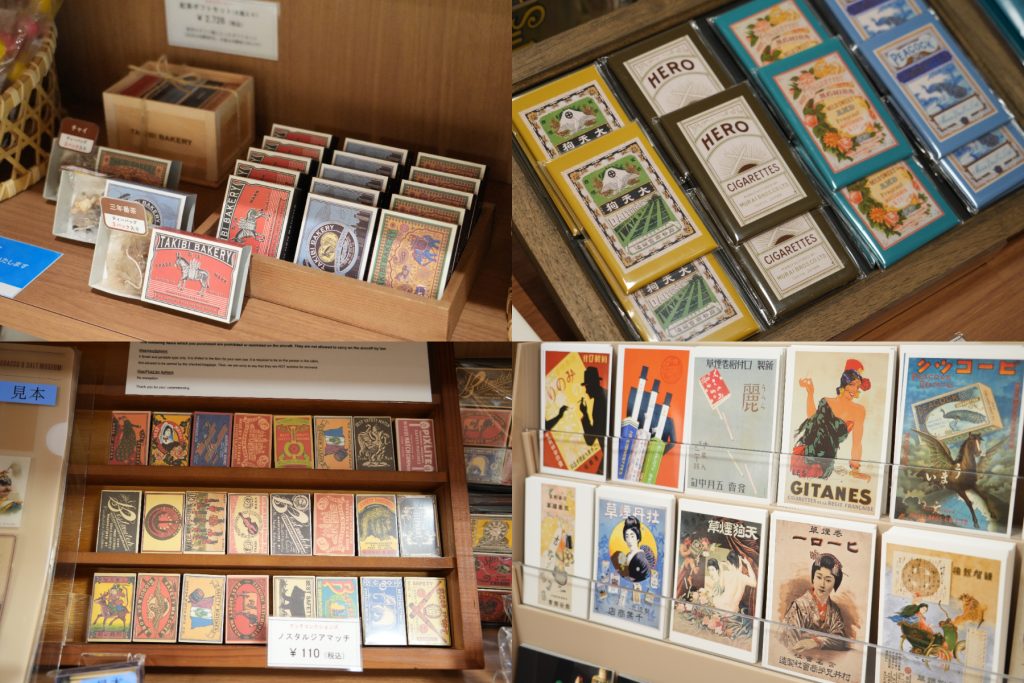

最後は、1階エントランスホールのミュージアムショップにも寄ってみてくださいね。ここでは、展覧会図録や日本・世界の塩、喫煙具、収蔵品をモチーフにしたオリジナルグッズなどが販売されています。

ポストカードや、マッチ箱をイメージした紅茶、昔懐かしいパッケージのマッチ、HEROや大天狗のパッケージを施したマグネットなど、ここでしか購入できないアイテムも豊富にそろっています。

今回は明治時代のたばこにフォーカスしてご紹介しました。ぜひたばこと塩の博物館へも足を運んでみてくださいね。

所在地 |

東京都墨田区横川1-16-3 |

|---|---|

営業時間 |

10時~17時(16時30分入館締切) |

定休日 |

月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合は直後の平日)、年末年始(12/29 〜1/3) |

電話番号 |

03-3622-8801 |

料金 |

大人・大学生 100円 小学生・中学生・高校生 50円 |

公式サイトURL |

https://www.tabashio.jp/ |

記者

メイジノオト編集部

PICK UP