記者

ライター安田淳

2021/08/23

博物館明治村の最大の魅力といえば、なんといっても貴重な明治・大正期の建築を間近に観たり、内部を見学できるところではないでしょうか?

やや見逃されがちですが、それらの建物の魅力を引き立たせている大切な要素のひとつとして「庭」が挙げられます。

例えば「西郷從道邸(重要文化財)」(1丁目)。

曲線的な美しい洋館と彼の故郷である南国・薩摩を想起させる木々や芝が織りなす美観に、思わずカメラを向けたくなります。

移築前は東京都目黒区の「西郷山」と呼ばれるほどの広い敷地内に建っており、広大な庭園のなかにこの瀟洒な洋館が佇んでいました。イマジネーションをフルに発揮して、往時の様子を想像しながら歩くのも楽しみ方のひとつかもしれません。

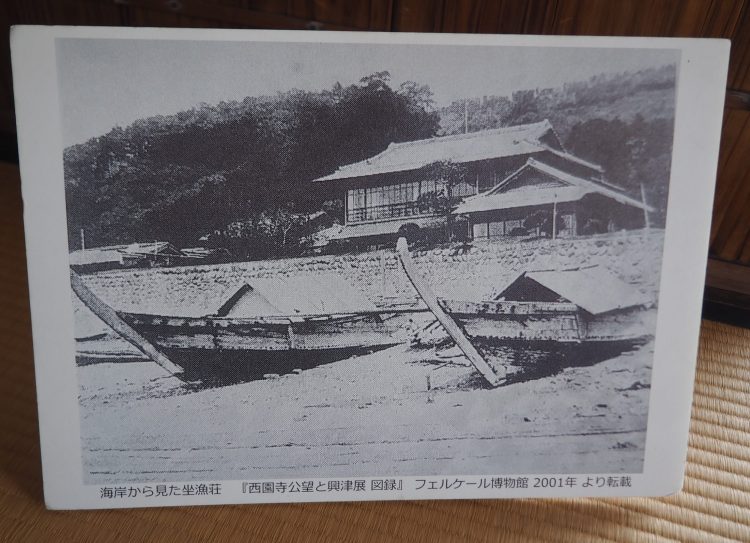

明治村には“庭ごと移築”し、移築前の雰囲気を現代に伝えている建築物があります。第12代・14代内閣総理大臣を務めた西園寺公望が政治の第一線から退いた後、静岡県興津の海岸に建てた別邸、「坐漁荘(重要文化財)」(3丁目)です。

2階の座敷からは山並みと入鹿池、そして青々とした芝が美しい庭園を一望することができます。

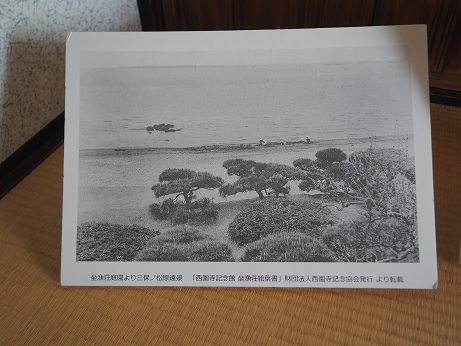

移築前は駿河湾や伊豆半島を見渡す立地に建っていた坐漁荘。(まったく同じとは言えないにしろ)ときの内閣総理大臣が晩年に愛でた風景を、庶民の我々でも拝むことができるというのはなんとも感慨深く、不思議な感じもします。

坐漁荘は数寄屋風の純和風建築ですが、西園寺が80歳の時に一階に洋風のサンルームが増設されています。西園寺は晩年この部屋で過ごす時間も長かったようです。

「坐漁荘」の名前は「のんびり坐って魚を釣って過ごす」といった意味があり、庭を眺めながらひなたぼっこをしながらゆるりと……なんていうのが理想だったのでしょう。

しかしながら、実際には事あるごとに政治家が西園寺のもとを訪ねてきてこの別邸に迎え入れたそう。さすが2期にわたって内閣総理大臣を務めた大物!隠居後も慌ただしいですね。

建物の周りを散策し青々とした芝や剪定が行き届いた植栽などを目にすると、なんだか心がすっきりした気分になります。

実はこの素晴らしい庭、平安神宮や京都御所、山縣有朋の別邸「無鄰菴」などの名庭を手がけた庭師・七代目小川治兵衛(植治)によるものであることも近年わかってきました。仏教や禅の思想を象徴的に表したこれまでの庭園とは異なり、「植治流」ともいえる開放的で明るい自然主義的な作庭を確立した人物です。

作庭の技術はもちろんですが、植治は施主の気持ちを汲み取り、細かい気づかいができる人物でもあったよう。山縣や西園寺など幕末から明治という激動の時代を生き抜いた要人たちから信頼され、彼らの心の拠り所を作ったわけですから素晴らしい功績です。

坐漁荘の庭にも西園寺が好んだという竹を随所に使うなど、植治のさりげない心配りを見て取ることができます。

坐漁荘が明治村に移築される際に興津から主要な庭石や樹木なども移植されており、建築と一体となった美しさを楽しめます。明治村は植治の庭園の美に触れられる、東海地方では希少な場所でもあるのです。

記者

ライター安田淳

PICK UP