記者

メイジノオト編集部

2023/10/20

東京都台東区にある「国立科学博物館(通称:科博)」。

1877(明治10)年に創立。日本で最も歴史のある博物館の一つであり、自然史・科学技術史に関する国立の唯一の総合科学博物館です。500万点以上の標本・資料を保管し、約2万5,000点を常設展示しています。

今回は明治時代に関する展示をピックアップしながら、科博の魅力をレポートします。

上野駅の公園口を出て徒歩5分ほど、上野恩賜公園にあります。

科博は1877(明治10)年に「教育博物館」として開館。改称や移転を数回繰り返し、1949(昭和24)年に現在の名称となりました。

常設展示は日本の生態系や日本人の歴史などが学べる「日本館」と、地球の自然や科学技術の発展などを学べる「地球館」、2つの建物で構成されています。

まずは「日本館」へ行ってみましょう!

「日本館」中央ホール

ステンドグラスは、日本のステンドグラスのパイオニアである小川三知スタジオが制作。

「日本館」でぜひ注目していただきたいのが、昭和初期に建てられた建物!

1931(昭和6)年に竣工し、2008年に国の重要文化財に指定されました。ネオルネサンス様式を基調とした建物で、建物中央は吹き抜けになっています。日本館を訪れた際は、ぜひ天井を見上げてみてくださいね。

さらに日本館を上空から見ると、当時の科学技術の象徴だった飛行機型のデザインになっているそうです。

重要文化財にも指定されている「トロートン天体望遠鏡」

「日本館」はB1F〜3Fまで、4フロアで構成されています。

まずは1F南翼にある「自然をみる技」へ。古来より人々は自然の現象に関心をもち、それを観察して得られた結果を蓄積し、体系化してきました。

このコーナーでは、自然をみる技を通じて、日本人の科学と技術に関わる活動の跡が紹介されています。望遠鏡・地球儀・時計・顕微鏡など、私たちの暮らしに欠かせない技術が満載でした。

地震動軌跡模型

さっそく明治時代に関する展示を発見!

こちらは1887(明治20)年1月15日に起きた地震の東京での円盤式地震計による記録を基に、地面の動きを針金で表した模型。

地震の正体が少しずつわかってきたのは、ここ百年あまりということにも驚きました。

続いては、2F北翼にある「日本人と自然」へ。日本人が形成された過程と、自然との関わりの歴史が紹介されています。

稲作を紹介するコーナーでは、1905(明治38)年、1909(明治42)年に採用された稲が展示されていました。

このフロアでぜひチェックしていただきたいのが、忠犬ハチ公の剥製。渋谷駅で主人を待ち続けた、あの忠犬ハチ公です!

秋田犬のハチは、標本としても貴重な剥製なのです。

日本で初めて化石が発見された首長竜「フタバスズキリュウ」

3F北翼にある「日本列島の生い立ち」。

日本で初めて化石が発見された首長竜「フタバスズキリュウ」をはじめ、地層に刻み込まれた生き物たちの痕跡から、日本列島の変動の歴史を紹介しています。化石好きにはたまらないエリアです!

3階回廊にある、日本に落下した隕石のコーナー。

こちらでは日本に落下した隕石の半数を展示しており、日本の隕石の最大のコレクションなんです!

「米納津隕石(よのうづいんせき)」「福富隕石」など、明治時代に日本に落下した隕石も発見!100年以上前の隕石を見られるなんて、ロマンがありますよね。

1F:地球史ナビゲーター

1F:地球の多様な生き物たち

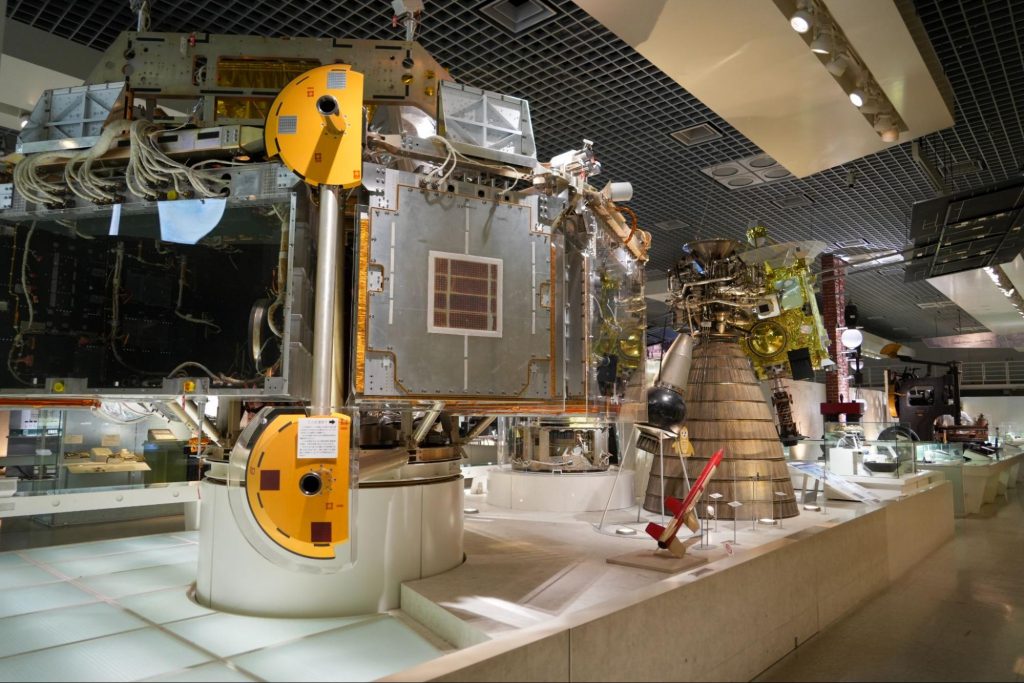

続いては、地球の自然や科学技術の発展などを学べる「地球館」へ!

「地球館」はB3F〜3Fの6フロアで構成され、展示に合わせてフロアの雰囲気が異なるのもポイント。

まずは、2Fにある「科学と技術の歩み」へ。

江戸時代以降の科学技術が、自然と一体になった日本固有の文化に根差しつつ、外国の文化を受け入れながら発展してきた歩みを紹介しています。

明治期、水撒きなどに利用された「雲龍水(うんりゅうすい)」

こちらのフロアでは「貨幣の統一」「暦と時間」「明治の近代科学教育」など、明治時代に関する展示が豊富でした。

例えば、1887(明治20)年、東京の南茅場町に電燈株式会社の第二電燈局が開業。周囲の銀行などに電気を送り、アーク灯や白熱電球を灯しました。日本で電気を身近に使う生活がはじまったのは、明治時代だったのですね。

現在の哺乳類は約6,000種、鳥類は約1万種といわれています。「大地を駆ける生命」では、たくさんの哺乳類と鳥類の剥製を観察できます。

薄暗い空間の中、ガラスの展示空間にずらりと剥製が並ぶ光景は圧巻!今にも動物たちが駆け出しそうなくらい、とてもリアルです。

剥製の中でも特に注目していただきたい2つを、ピックアップしてご紹介します。

こちらは上野動物園で暮らしていた、ジャイアントパンダのフェイフェイとトントン。実際に動物園で見たことがあるという方も多いのでは?!

こちらは「ニホンオオカミ」の剥製。

ニホンオオカミは、かつて本州・四国・九州に分布していましたが、明治以降の環境改変や狩猟圧の増加、狂犬病の流行などによって数が減少。1905(明治38)年の奈良県における記録を最後に、途絶えてしまいました。

こうした絶滅した動植物の姿を保存し、未来へ残していくことも科博の大切な役割のひとつです。

続いて訪れたのは、子供から大人まで大人気のフロア「地球環境の変動と生物の進化-恐竜の謎を探る-」。さまざまな恐竜が展示されています。

恐竜は、今から約2億3千万年前に出現した爬虫類のグループです。現在の爬虫類と鳥類は全く異なる生き物ですが、恐竜の研究を通じて、その進化の連続性が続々と明らかになりました。

こちらはティラノサウルスの復元骨格。ティラノサウルスと言えば、前肢を持ち上げ二足歩行で歩く姿をイメージしますが、こちらの復元骨格はしゃがんでいます。

これは、2011年に世界に先駆けて科博が製作したもの。「前肢は低い姿勢から立ち上がる時に補助的に使用された」という仮説に基づいているのです。

研究が進むにつれて、復元骨格も変化するのですね!

ティラノサウルスがトリケラトプスを待ち伏せしているかのような展示になっているので、ぜひ注目してみてください!

最後は、B2Fにある「地球環境の変動と生物の進化 -誕生と絶滅の不思議-」へ。

生命はおよそ40億年前に誕生しました。地球環境が大きく変動する中、誕生と絶滅を繰り返し、進化を遂げてきました。

こちらのコーナーでは、その進化の道のりを辿っています。

特に注目なのが「バシロサウルス・ケトイデス」「ティロサウルス・プロリゲル」などの復元骨格。天井から吊るされているので、隅々まで骨格の形を見ることができます。

B2Fの奥のコーナーでは、人類の進化について展示しています。

例えば写真手前に写っているのは、エチオピアの約320万年前の地層から見つかった、アファール猿人(通称:ルーシー)の骨格および生体復元組立です。猿人の身長は1〜1.5mと小柄でしたが、ルーシーはその中でも最小クラスの個体だったのだとか。

展示をたっぷり堪能した後は、日本館B1Fにある「ミュージアムショップ」に立ち寄ってみましょう。

国立科学博物館オリジナルアート「科博オールスターズ」

オリジナルソックス

国立科学博物館オリジナルマスコット

科博のミュージアムショップの魅力は、展示品をモチーフにしたオリジナル商品が充実していること。他では出会えない、ユニークなグッズばかりです。

先ほどご紹介した猿人のルーシーも、可愛らしいマスコットになっていました!

日本館に剥製が展示されている秋田犬ハチのグッズも大人気!

そのほかにも化石や鉱物などの実物標本、実験・観察・工作キットなど科博らしいグッズもずらり。なんと恐竜の歯まで販売されていました!

今回ご紹介したのは、科博の展示のほんの一部です。展示標本・資料約2万5,000点を誇る常設展は、1日では見切れないほどボリューム満点!

明治10年の創立から現代までの貴重な展示の数々を、一般・大学生は630円、高校生以下は無料で入館できるのにも驚きです。ぜひ足を運んでみてくださいね。

所在地 |

東京都台東区上野公園7-20 |

|---|---|

営業時間 |

9:00〜17:00(入館は16:30まで) |

定休日 |

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)、年末年始(12月28日~1月1日) |

電話番号 |

050-5541-8600(NTT ハローダイヤル) |

公式サイトURL |

https://www.kahaku.go.jp/ |

記者

メイジノオト編集部

PICK UP