記者

ライター安田淳

2021/08/23

突然ですが「ハワイ」と聞いて思い浮かべるものはなんでしょう。常夏のビーチ?フラダンス?火山?

もっと身近なところで、マカデミア・ナッツやアロハシャツ、ロコモコなどを連想する方も多いかもしれません。実はこの3つすべて、日本からハワイに移り住んだ移民たちによってもたらされたものだと言われています。

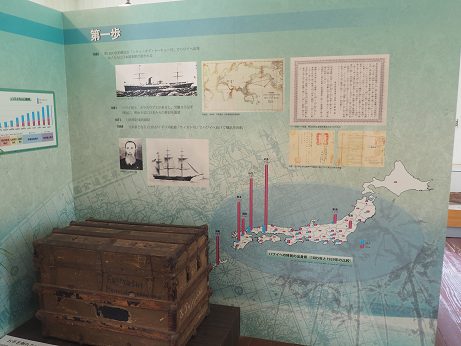

明治村の4丁目には、かつてハワイ島に建てられていた「ハワイ移民集会所」が移築されています。内部はハワイ日本人移民の歴史や足跡をたどることができるパネル展示などが多くあり、建物が明治村へ移築された時から移民の第一歩まで歴史を遡るような展示順にしているのも特徴。

日本から初めて移民が旅立ったのは1868年(慶応4年・明治元年)。明治17年には労働力不足が問題となっていたハワイと日本との間に移民約定書が締結され、多くの日本人がハワイへと渡りました。

初期の移民は当時栽培が盛んだったサトウキビ耕地での肉体労働に従事するのが主だったようです。

朝の6時から夕方の4時30分まで、途中休憩をはさんで10時間労働の毎日。気候も日本とは大きく異なるでしょうし、逃げ出したくなる気持ちは容易に想像できます。

「ハワイ移民集会所」の前には、労働の開始と終了を告げた鐘も同時に移築されています。現在は来村者が自由に鐘を打ち鳴らすことができ※、みんなとても楽しそう!

でも、当時のハワイ日本人移民からしてみれば、つらい一日のはじまりを告げる物憂げな音だったかもしれませんね。

さてさて、「ハワイみやげ」と言えばやはりコレではないでしょうか?

実は、日系3世のマモル・タキタニ氏が考案したもの。このマカデミア・ナッツ・チョコレートはたちまち評判となり、「ハワイアンホースト」と名付けられ世界中に広がりました。1927年(昭和2年)のことです。

※写真はイメージです。

かつてこの「ハワイ移民集会所」が建っていた場所の近くにあった日系人のイノウエ氏が経営するレストラン「リンカーン・グリル」。

こちらでは白飯の上にハンバーグや生卵(現在では目玉焼が主流)をのせた名物料理、ロコモコを1950年代ごろから提供をはじめたとされています。

言われてみれば確かに丼スタイルは日本的ですし、味付けも日本人好みなものが多い印象ですよね。

勤勉な日本人をルーツに持つ移民たち。熱心に働いて会社の経営に乗り出す者も次第に増えていったそうです。

アロハシャツも日系移民が考案したもののひとつと言われています。

使わなくなったふとんの生地や着物の裏地、長襦袢などを巧みにリサイクルし、色鮮やかな襟付きのシャツをこしらえました。まさに現代で言うSDGs!そしてオシャレ!

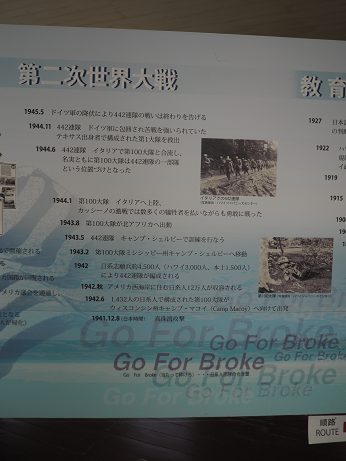

しかし、第二次世界大戦がはじまるとハワイが属するアメリカにとって、日本は敵国に。アメリカ西海岸では日系人12万人が捕虜になるなど、苦難の時代が訪れます。

そんななか、ハワイに住む日系人たち自らが志願して激戦地・イタリアへ出兵します。彼らの合言葉は「Go For Broke(当たって砕けろ)」。まさに決死の覚悟でアメリカの勝利に貢献したのです。

「ハワイ移民集会所」の展示を見ていると、アメリカ人でもなく、日本人でもなく、「日系人」としてのアイデンティティを胸にたくましく生きていたことを知らされます。そんな彼らの生き様に、心が激しく揺さぶられます。

さて、日本からの移民の渡航先として、1890年代は北米西海岸、1908年(明治41年)以降は南米が主流となります。

明治村には「ハワイ移民集会所」を囲むように「シアトル日系福音教会(旧シアトル住宅)」

そして「ブラジル移民住宅」という、3つの移民住宅があります(いずれも4丁目)。ハワイ→アメリカ西海岸→ブラジルという日本からの移民の歴史をたどるように、3つの建築物を見学できるというのはとても意義深いことです。

これには「明治のはじまりから移民として海を渡った日本人たちの、苦労や功績を伝える建物を明治村で保存したい」という明治村初代館長・谷口吉郎氏の強い思いもこめられているそう。

ハワイ移民集会所

シアトル日系福音教会(旧シアトル住宅)

ブラジル移民住宅

明治・大正期に日本で建てられた建築物を中心に保存する博物館明治村において、これら3つの移民住宅はやや異質に感じられるかもしれません。

しかしながら、新しく豊かな暮らしを求め、果敢に海を渡った先人たちの息吹を伝えるとても重要な証言者たちなのです。

記者

ライター安田淳

PICK UP